文章にまつわる自営業をなさっている新原なりかさんが自主制作された『私みたいなやつでも生きていける世の中になってほしいから私は私みたいなやつのままやっていくのだ!!』(以下、『私みたいな』とします。)という本を読みました。本記事はこの『私みたいな』の感想を書くことを目的としています。

しかし感想といってもなかなかむずかしい面もあります。まずは本の概要を紹介しながらそのむずかしさについて記していくとしましょう。

新原なりか『私みたいなやつでも生きていける世の中になってほしいから私は私みたいなやつのままやっていくのだ!!』 - 目次 はじめに ―はい、わたしの感想です。 ありがとう g.o.a.t niina’s blog 2019年12月〜2022年4月 奈良の鹿のよさ / 日記 / やっていけるのか、私 / ひとの日記を読んで泣く / ぬるっとフリーランス /たばこと母性 / 明日のごはんを用意する / クリスマスだ、いったん全部忘れよう / クリスマスはつづく / 自意識過剰、それでも / 年末年始、ライブ、インフルエンザ / 私のまま、仕事をしたい / 地獄に日が差す土曜日 /「わたしたちがもちうる “まじめさ” について」/ 筆をすべらせろ / 褒める作戦 / 立ち竦む / クリスマスにゆるされる / サインをしたことがある人生 / クセのない文章 / 花を口実に / たとえばいま『構造と力』を読んでいること / 嫌いなものがつくる輪郭 / 小さい歌集を作っています / my史観プロジェクト 離婚しました noteより 自分のために書くということ / 「人間として当たり前」とは(遅刻魔の言い分) / 本質でないほうで呼ぶ / The World Will Tear Us Apart、夜中にひとりで街を歩かなければならない私たちのための / 本が読めない かつて「妻」だった私へ、そしてryuchellと、わたしたちへ 短歌連作「 Loveless Yellow 」 おわりに ―ねことプール

『私みたいな』は日記、エッセイ、短歌が収められている本です。なかには書き下ろしの文章もありますが、まえがき(「はじめに ─はい、わたしの感想です。」)に「キラキラしたフリーランスのイメージとは程遠い私の仕事と生活と内省を綴ったブログの記事が本書の中心となっている」(p2)とあるように、主軸は筆者がかつてブログに書いた日記におかれています。つまり『私みたいな』はあるコンセプトや主張にしたがって構造的に書かれた本、というよりかは、時間的にも場所的にもばらばらに書かれたさまざまなテキストを無理に形を整えることなく一箇所に集めて生(なま)の感覚を記そうとした本、といった趣きがあります。

ただし、「はじめに」の冒頭で宣言されたはずの「リアルを感じることができる」(p2)本であるというカテゴライズは筆者によって即座に留保されます。なぜならこうした大雑把な名付けは所詮売り文句に過ぎず、その時点でリアルからは遠ざかってしまっているからです。ましてや言葉なんてものはつねに限定的な表現でしかなく、受け手は限定的な表現から見出されるさらに限定的な観念を好き勝手に受け取ることしかできません。一個人の限定的な表現を客観的な視座から「データやロジックなどと無理矢理引き比べて貶め」(p3)ようとするなんてもってのほかです。

ではわたしが本記事で行おうとしていることは何でしょうか。本記事の目的はこの本の感想を記すことであるとうえに書きました。それは言い換えれば、文章という限定的な表現を第三者の立場から恣意的に読み、恣意的に抽象化しながら強引に理念を仮構し、ありもしない理念と本の内容とを無理矢理引き比べようとすることにほかなりません。このようなやり方で述べられた感想は、本の内容や筆者の実感からは乖離したものにしかならず、本を素材にしただけの無責任な二次創作にしかならないでしょう。

しかし、このまえがきは個人の感想を肯定するかたちで締め括られています。だとすれば、本の感想を好き勝手に述べることが許される可能性も残されていそうです。この先を書き進めるためにも、個人の感想はよしとされているという点をとりあえずの拠り所にしていくことにします。

ではわたしがこの記事で試みることをもう一度確認します。

この記事は『私みたいな』の紹介ではありません。どこそこに共感したなどの素朴な感想も書きません。ここで記す文章は、この本を乱暴に抽象化することでどのような構造や態度を取り出すことができるのか試みるという、ある種の二次創作です。実際の本が具体的にどうであるかは『私みたいな』を手にとって読んでくださいということ以外にわたしからいえることはありませんので、具体的にどうであるか気になる方は実際に読んでみてください。

前置きもそこそこに、二次創作にとりかかっていきましょう。手がかりを掴むべくまずは本のタイトルに注目してみるとします。

『私みたいなやつでも生きていける世の中になってほしいから私は私みたいなやつのままやっていくのだ!!』という長々とした印象的な書名は、「ある夜コンビニの前でひとり缶チューハイを飲みながら」(p47)思いついた言葉であり「意味は特に解説するまでもな」(p47)くそのままであると、本には書かれています。しかし、本を読んでみるとこの書名には本に通底するテーマがはっきりと書かれていることがわかります。

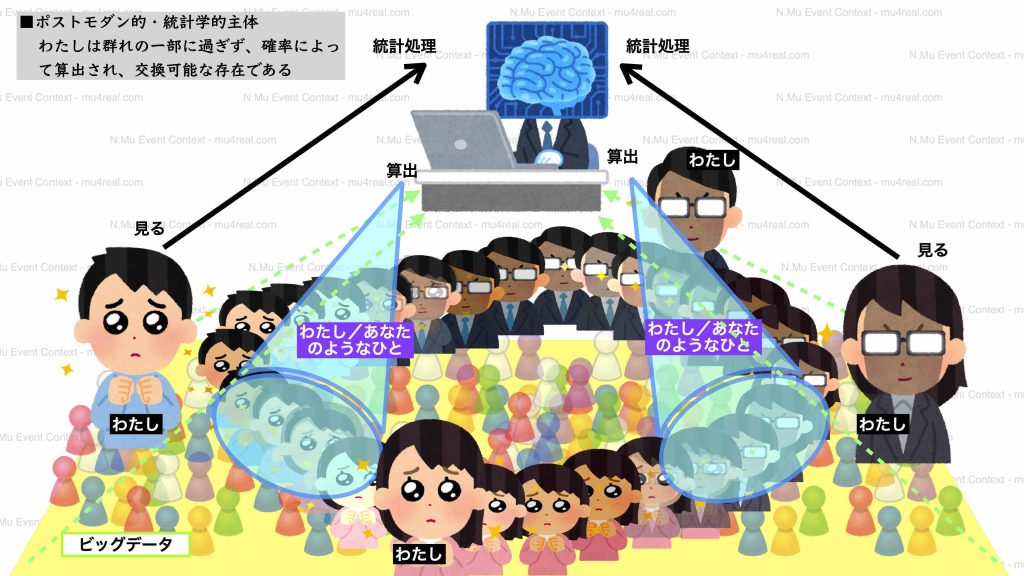

このタイトルには「私」と「私みたいなやつ」が登場しています。さらに「私」が「私みたいなやつのまま」であろうとすることが宣言されています。「私」にとって「私みたいなやつ」はかならずしも「私」ではなく、「みたいなやつ」である以上は場合によっては入れ替えも可能であるが、あえてこの「まま」を「私」として見立てようとするこの書名から、主体の二重性への意識を読み取ることは難しくありません。そしてこの主体の二重性への意識は本文からも見てとることができるのです。

先ほど、『私みたいな』は生の感覚を記そうとした本である、と書きました。わたしが「生の感覚」とした性質は、本のなかでは「リアル」や「素」、「そのもの」や「そのまま」といった語で示されています。それがよくわかるのが「はじめに ─はい、わたしの感想です。」です。

本の開幕を告げるこのテキストでは大きくつぎのことが確認されます。

- 言葉は対象をそのまま伝えないこと。

- 書き残された言葉は事物や出来事の一面でしかないこと。

- 一時的・一面的に記された言葉には還元されない「そのもの」や「リアル」があること。

- 「そのもの」や「リアル」でないからこそ言葉を書くことには意味が生じること。

こうした感覚は「私」が「私みたいなやつ」でしかいられないことへの意識にそのまま通じるといってよいでしょう。

「私」による恣意的な記述から生じた「私みたいなやつ」、を恣意的に読解することで生じる「私みたいなやつみたいなやつ」……と、「そのもの」からどんどん遠ざかってしまうスパイラルはときに言葉を書き記す意欲を阻害します。けれどもその渦の大元には「私」があるのだから、「私」は「私みたいなやつ」のままでやっていくのだ、と「私みたいなやつ」をも「私」で包含することで保持される主体性がある。こうした理念が書名やまえがきに顕現していることがわかります。(ここでは「私みたいなやつ」と「世の中」との対峙も書名に含まれている点が捨象されていますが、二次創作なのでよしとします。)

「私みたいなやつ」は言葉がもたらす恣意的な記述や恣意的な読解から生じます。私から発された言葉が「私みたいなやつ」を象ります。言葉はひとつの道具であり、この道具の用い方によって「私みたいなやつ」はいくらでも変容します。そしてひとが言葉を用いようとするとき、どんな環境・どんな状況で道具を用いようとしているかという外的な要素も働きます。それがわかるのが「ありがとう g.o.a.t」です。

「どんなエディタを使って書き、どんな場所に載るかが文章の内容や文体(中略)を大きく左右する」(p4)とあるように、言葉を用いる以前に、言葉という道具を使うために用いる道具によって「書く自分」(p4)はあるていど規定されます。タイプライターの誕生によって長文の執筆が容易に可能となったように、書く技術は書かれる文章の内容を変えます。書かれる文章が変わるということは言葉から見出される「私みたいなやつ」の姿も変わるということです。

言葉以外の例で考えてみましょう。もし電車や自動車がなく移動手段が徒歩にかぎられていたら自宅と職場などの毎日通う先との距離は徒歩圏内に収束することでしょう。わたしたちは電車という道具があるからこそ職場から数十キロも離れた場所に住むことができます。ということは移動の技術は住環境を規定します。住環境が変わるということはそのひとの生活も変わります。生活が変わるということはそのひとの行動も変わります。行動が変われば考えも変わるでしょうし、いくら当人がじぶんがどこで暮らそうと私は私だと言い張っても、客観的に見える「そのひとみたいなやつ」は違ったものになるでしょう。

言葉という道具や言葉を書くための道具が「私みたいなやつ」を表出する。『私みたいな』において日記が日付順に並べられているのではなく、まずは書いたWebサービス(g.o.a.t/note)で区分けがされていることはその象徴です。各Webサービスが用意するUIもまた「書く私」を基礎付けるのだから、こちらで書いた日記とあちらで書いた日記とでは「私」のありようも違うのです。どこで書いたかということは「私みたいなやつ」を条件づける重要な要素となる。これは『私みたいな』に短歌が収められていることの意味にもつながります。短歌というジャンルが書き手に強いる形式によってあらわれる「私みたいなやつ」の存在は、筆者が筆者の素を示そうとするときに欠かせないと考えられているのではないでしょうか。

『私みたいな』は主体の二重性を主題とした本である、としたときにキーとなるテキストが「自分のために書くということ 2019/07/03」(p32)です。このテキストは2019年7月3日にnoteで書かれた日記ですが、文中で2016年4月10日に書かれたテキスト(日記?)がまるまる引用されています。そしてタイトルからもわかるとおり、2019年7月3日の日記は書くことについて書かれているのですが、2016年4月10日のテキストもまた書くことについて書かれています。つまり「過去の日記を引用しながら書かれた日記の内容が・書くことについて書くために書くことについて書いたテキストを参照したものになっている」という自己言及性に満ちたテキストになっているのです。ここに「私」と「私みたいなやつ」、あるいは「私みたいなやつ」を描き出す言葉やそれらを書く行為の関係への意識が露わになっています。

そしてこうして本の要所要所で目立って見える私/私みたいなやつ・書かれた言葉/書く行為への意識を確認したうえで本全体を見通すと、なるほど心なしかこの意識は全体に散りばめられているように感じられる、それどころかあきらかに通底しているようにすら思える……とどんどん筆者みたいなやつ/この本みたいなやつの輪郭が色濃くなっていくようでもあります。

また、『私みたいな』ではないですが、『生活の批評誌 no.5』という本で新原さんが書かれているエッセイ「「そのまま書く」をそのまま書く」でも同様の傾向が感じられます。タイトルからすでにここまで記したような要旨が伝わってくるだけでなく、『私みたいな』に収録されている「たとえばいま『構造と力』を読んでいること 2021/05/18」がそっくり引用されていたり、書かれた内容も私に帯びる多重性がひとつの主眼におかれていたりと、『私みたいな』と同等の意識が見てとれます。

『私みたいな』に戻りましょう。

たとえば「「わたしたちがもちうる”まじめさ”について」2013/11/03」(p16)では「「まじめさ」とは「言葉を重ねる」ということなのかもしれないとふと思った」(p16)とあります。言葉が「みたいなやつ」を表出するのだとすれば、言葉は重ねれば重ねるほどに「そのもの」から乖離してしまうはずです。けれども、それでもなお言葉を重ね、言葉と向き合うことが、何かとまじめに向き合うことであると筆者は書いています。

ここで思い出したいのが「はじめに」で個人の感想が肯定されていた点です。個人の感想を肯定するうえで引き合いに出されていたのが、2ちゃんねるの開設者であるひろゆきこと西村博之氏の代表的な台詞「それって、あなたの感想ですよね?」です。反証可能な事実や数値ではなく「みたいなやつ」でしかない個人的感想を一蹴することは容易いでしょう。ただ、たやすく一蹴できてしまうからこそ、その個人的な感想がどのような場所や状況、その他列挙しきれないあらゆる諸条件から発されたものであるか、時間をかけて向き合い検証しようとする態度や根気さをまじめさと呼ぼうとすることは、『私みたいな』からみてとれる筆者の主張として一貫しています。

ある意味、筆者自身が「私」がどの時期にどんな場所でどんな言葉を書いてきたかを検証すべく『私みたいな』という本が制作されているのだともいえるのかもしれません。そして言葉を重ねながら「私みたいなやつ」と向き合い、「私」を見通そうとする筆者の態度は、まさにまじめなものであると感じさせるだけの説得力があります。

そろそろ本記事もまとめに向かっていきましょう。

『私みたいな』の最後に収録されたテキスト「おわりに ─ねことプール」(p47)ではプールに通い始めたという筆者の近況が記されています。筆者は泳いでいるときの感覚を「陸上のことは全部遠くなって、水の生き物になる」(p47)と表現します。

地上に二本の脚を立てたときと水中で浮かんでいるときとではとうぜんのことながら求められる筋肉の運動は異なります。それぞれでまるで違う生き物であるかのように身体は動きます。

泳ぎの描写によってこうした身体運動のありようを想起するとき、言葉や言葉を用いる環境もまた「私」をあらわにする道具であるのだと本のなかで繰り返し示唆されていたことを思い出さざるをえません。いや、本記事では道具と表現しましたが、言葉とは陸上や水中と同様に「私」を包囲する場であるのかもしれません。いずれにせよ、陸上で走っている「私」は水中を泳ぐこともできるし、水中を泳いでいる「私」は陸上を走ることができます。その時々の「私」は「私みたいなやつ」という「私」の一面でしかなく、同時に「私みたいなやつ」である以上は「私」であり、集積しきれない無数の「私みたいなやつ」を少しずつ積み上げていくことをまじめにやっていく過程のひとつにこの『私みたいなやつでも生きていける世の中になってほしいから私は私みたいなやつのままやっていくのだ!!』がある。

わたしがみてとった『私みたいなやつでも生きていける世の中になってほしいから私は私みたいなやつのままやっていくのだ!!』みたいなやつは、このような姿をしていたといえるでしょう。

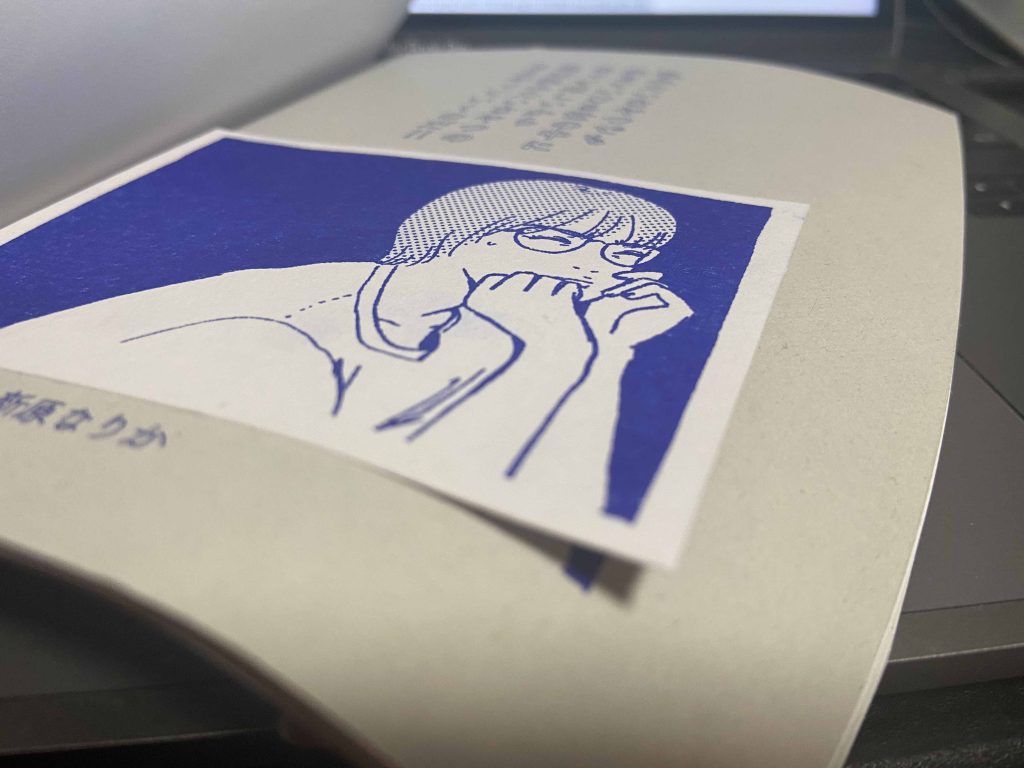

そして最後にこうした読解を経てあらためて本をみてみると、なんと表紙のイラスト部分が二重に貼り付けられているではありませんか。

わたしは本記事の冒頭に強いコンセプトがある本ではないと書きましたが、あえて明示されてこそいないだけで、『私みたいな』はかなりコンセプチュアルに制作された本なのだろうなあと思い至るのでありました。

さて、いうまでもなく本記事は言葉で表現されています。だとすれば、わたしがここに書いた文章もまた「みたいなやつ」として受け取られるに違いありません。『私みたいなやつ』の感想みたいなやつやそれを書いたわたしみたいなやつがどこかで姿をあらわすのでしょう。あるいはこうして無数の「みたいなやつ」を生み出しては絶えず確認しあう過程のことを、わたしたちはコミュニケーションと呼ぶのかもしれませんね。

(余談ですが、アイキャッチにしている画像はAI画家 Stable Diffusionを利用して画像を自動生成するサービス「お絵描きばりぐっどくん」に「mug」とだけ入力して生成された、実体をもたない観念としてのマグカップたちです。)