◆特典

PDF版

(本記事の全文を縦書きで組んだPDFです。セブンイレブンのネットプリントを利用して用紙サイズA4、冊子印刷→右開きを設定のうえ印刷していただくと16ページの小冊子としてお読みいただけます。印刷代は1部160円)

◆おまけ

◆出演者

わたし 特権的な視点。漂流する。

参加者A 場の総体。1名あたりの参加費800円。

◆舞台設定

- 本テキストは2023年3月25日に行われたフランツ・カフカ『ミレナへの手紙』読書会後に書かれている。

- この物語はフィクションであるが、実在の人物および当該読書会との影響関係はかならずしも否定されない。

- 『ミレナへの手紙』(池内紀訳、白水社、2013年)からの引用テキストは太字で示される。

- 違和感は最大限尊重される。

手紙を書きつづけるために

わたし 2023年3月25日にフランツ・カフカ『ミレナへの手紙』(以下『ミレナ』)の読書会が行われました。このテキストでは読書会のふりかえりを兼ねつつ再演を試みながら、『ミレナ』の読解、もしくはただこの本を読んだという経験をいかにみずからの身体──生といってもよいのかもしれない──に働きかけられるかといったところまで検討していければと思います。

ではまずはこの読書会以前のわたしがどのように読んで、どのように感じたかを導入として紹介しましょう。

『ミレナ』は1920年の6月から1923年12月のあいだにカフカが(書簡開始以前には顔を合わせた機会はおそらくいちどだけである)ウィーン在住のミレナ・イェセンスカーという女性に宛てた手紙をまとめた本です。作家の書簡集といえばよくある資料のひとつにも思えますが、特筆すべき点がおおきくふたつあげられます。

ひとつは残された手紙がカフカからミレナへ宛てたものだけであり、ミレナからカフカに宛てた手紙はすでに破棄されているという点です。そのため、1920年当時はカフカとミレナは恋人同士であったと考えられますが、ミレナがカフカに対してなにを思いなにを伝えたのかといった情報はいっさい明示されず、読者は一方的なラブレターをひたすら受けとりつづけることになる。

そしてもうひとつの点は、本に収められた全134通のうち126通は1920年の4月から11月にかけての約8ヶ月のあいだに書かれたものだということです。もっといえば4月から9月の半年で116通が送られているのであって、急速かつ過剰にも思える感情の昂りを少なくない読者が感じることになるでしょう。この過熱ぶりは妄想じみているとすら思えるほどで、片側からの手紙しか読めない点と相まって、いったいなにを読んでいるのか、どこへ連れていかれるのか、といった不穏な影が読みについてまわることになる。現に読書会においても率直な感想として「読むのがつらかった」と述べたかたは何名かいらっしゃったように記憶しています。

『ミレナ』に帯びるこうした性質は、この本を作家や作品を深掘りするための一資料にとどまらせず、(とりわけ個人的な関心に惹きつけてしまえば)書くこと・書きつづけること/書いてしまった者・書きつづけてしまった者/書かれてしまったこと・書きつづけられてしまったことの三者関係の終わらない循環をまざまざと見せつけてくるひとつの寓話に昇華させてすらいるでしょう。

手紙を書き、送った手紙が届いたかどうかに慌て、こない返事を催促するようにまた手紙を書き、送った直後に受けとった手紙にさっそく返事を書く……と手紙から与えられる抑圧を敏感かつ過剰に感じていたカフカでしたが、しまいには手紙を書かなくなったあげく「いかにわたしが手紙を憎んでいるか」とまで書いてしまう。書いたことによって顕現したみずからの意識が書く以前からあったのか、それとも書くことによって立ちあらわれたのか、という不確かさの直視をやめられなかったカフカが陥ったのは極度の不安であり、書く行為によって都度自分が書き換えられてしまうという生成現象に耐えきれなくなったカフカは、私が私のまま私でありつづけられること──部屋にひとりで居つづけること──の平穏さを求め手紙を書くことから離れてしまう。この一連こそが『ミレナ』に通底する大きな主題であると、少なくともわたしはそのような方向で読み、この方向での整理の試みとして資料を作成したうえで読書会に臨みました。

生成状態の不安定性

わたし 配布資料については、「手紙」というキーワードからの安直な連想として東浩紀『存在論的、郵便的』がすぐにつながってくれることもあり、その他の著作含め東さんが提示する理論を基盤に整理を行いましたが、ここでは伊藤亜紗『手の倫理』を参照した箇所を確認したいと思います(図1)。

わたし 『手の倫理』ではコミュニケーションの性質を「伝達モード」と「生成モード」に大きく分類しています。わたしたちは言葉を利用するときに、一方では意図されたメッセージを確実に相手に伝えようとする場面もあれば、他方ではメッセージの伝達をさほど重視せず言葉が円滑に交換されることのほうに重きをおこうとする場面もあります。そして後者の場合、メッセージはあらかじめ用意されているのではなく、会話の渦中で自然発生する偶然的なものです。わかりやすく前者を事務連絡、後者をおしゃべりとしてもよいでしょうが、かならずしも状況に応じて明確に性質が分かれているのではなく、そのときどきで両者の比重が変わるものとして考えられます。

そしてカフカがミレナに書いた手紙の大部分には生成モードが働いているように感じられます。カフカはミレナへの思いが事前に用意された状態ではなく、手紙を書きながら思いに気づき、思いに気づきながら手紙を書いている。ただしその生成の場に生身のミレナは不在であり、あるのはカフカと手紙であって、手紙を書き続けるカフカのなかでは生身のミレナ以上に、不在によって自身のうちに象られたミレナの方がもっと現実的な存在として現れてくることになる。そしてこの過剰生成が不安の根底になってしまう。

しかし、だからといって生成モードのコミュニケーションは危険なものかといえばそんなことはないはずです。むしろ一方的な指示・伝達は言い換えれば命令やしつけでもあり、場合によってはその強制性から暴力としても扱われます。生成モードは双方で生成状態に陥るためある意味中立であるともいえますが、権威に由来する伝達モードでは一方だけが変化を強いられることになる。こうしたある権威的な立場からの強制的コミュニケーションへの抵抗として、たとえば伊藤さんの身体論などがいま注目されている。

こうした現代的な背景をもとにするならば、ではカフカはなぜ生成状態に不安を感じたのか、なぜ不安の果てにミレナとの交流を絶つことになってしまったのか、といった疑問も生じてきます。いまわたしたちが関与者の相互関係を尊重したコミュニケーションをめざすうえで、どうすればカフカが踏んだ轍をとおらずにすむかということですね。

参加者A そもそも手紙が生成モードとして機能する点に驚きを感じます。『ミレナ』を読んで思ったことのひとつに手紙ってこんなに自由に書いていいんだっていうのがあって、手紙は近況報告を書くものだと自分が思い込んでいたことに気づかされました。

前提として文を書く行為自体、何かの規範に則るということでもあり、論文を書くときはこう、事務文書を書くときはこう……といった領域ごとの了解事項を踏まえなければそもそも読んでもらえるかどうかも怪しくなってしまう。段落最初の一字下げに疑問を呈してもしょうがないし、より極端に言えば、日本語話者と英語話者がそれぞれの言語で会話をしても意思疎通はむずかしい。関与者間の共通のお約束(おなじ言語体系を用いる)のうえでコミュニケーションは成立する。だから自分独自の言語は言語とはいえず、その意味で言語はつねに規範的である。

これは私的なテキストであっても同様でたとえば日記。『眼がスクリーンになるとき』というドゥルーズの解題書でも知られる福尾匠さんという方がいるのですが、福尾さんはあるとき自身の個人サイトを開設して、以降毎日欠かさず日記を書き、サイトに書いた一年ぶんの日記を本にして自主出版されています。この研究者や批評家といった肩書きでは括りきれない一風変わった活動に注目が集まり、たまに日記関連のイベントに出演もしていて、あるトークイベントでは「日記とは自分の行為の規則や論理に自分を晒していくテキスト」なのだと話されていました。1日1日を区切るという考え方が既に規律であることはもちろん、その日のうちにその日のことを書くとか、何もない日であっても「何もなかった」とは書かないとか、日記を書き続けるうちに自分ルールがどんどんできあがっていく。べつに嘘のできごとを書いたっていいはずなのにそうはしない。つまらなくてもなんでもいいはずなのになんでもいいとは思えない。こうして自分で自分を縛りながら、自らに課す規範というある種の超自我と自分の影響関係を確認する側面が日記にはある。

手紙にも手紙という形式から与えられる規範的なものはきっとあって、その代表的な要素が「近況報告」として言い表せるものだと思う。新海誠監督の『秒速5センチメートル』とかそんな感じですよね。「拝啓 貴樹くんへ、いまこちらではこんなことになっていて、それはこんなことがあったからで、それでこんなことを思っています。あなたはどうですか」みたいな流れが基本のフォーマットとしてある。

『ミレナ』も大きく見れば同様の流れではあるんだけど、自分が書いた内容への注釈で手紙が続いたり、手紙をいま書いていることについて書いたり、自己言及的な記述がやけに目立つ。これは近況報告というより現況報告ですよね(笑)。

「ぼくの手紙は苦しめて混乱させるだけ。手紙できみを苛立たせているだけじゃないか。しかし、正しかったところで、それが何なんだ? 手紙が届くと、ぼくはいつも正しくて天地を手にしている。手紙が来ないと、正しくもなく、命もなく、要するに何もない。そうだ、ウィーンへ行きたい!」とか、このひとはいったい誰に向かって何を話しているんだろうみたいな。こちらのことちゃんと見てる?と思ってしまいます。最初の手紙は天気のことを書いたりしているんですけどね。表現もいちいち抽象的というか、小説じゃんみたいな箇所が多くて、やはり伝達に重きが置かれているとは思えない。

わたし たしかに「現実のミレナに書くためのちょっとした暇もなし。さらにもっと現実的なミレナが、一日中ここにいます。部屋にも、バルコニーにも、雲の中にも」とあるように、カフカにとってウィーンに実在するミレナはもはや重要ではなく、手紙を書く過程で得た内なるミレナのほうが重視されているようすがたびたび見受けられます。「きみといっしょに少し散歩してきたところだ」とか。書くことでミレナが内面化されて、いないはずのミレナがそこに見えている。

参加者A まあわたしたちも存在しないわけですが(笑)。

わたし それは言わない約束ですよ。わたしがわたしにわたしとして読まれることもきっとあるはずですから。

テキストを介したまぐわい

参加者A ところで恋愛は片思い中がいちばんたのしいって話ありますよね。カフカの自家中毒ともいえる状態は、一見するとそういう思春期のウブな恋愛的なものに見えなくもないわけですが、やはりどこまでいってもミレナ自身が不在であるという点は気になります。書簡を交わした期間も何度か二人が会っていることはたしかで、その描写も手紙のなかにあるのですが、前傾化しているのは手紙を書くことでミレナと戯れているカフカの虚妄的世界ですよね。

わたし そうですね。わたしが『ミレナ』で特に気に入っている、もっとも官能的だと感じた箇所を引用します。

「君は書いている。「ええ、あなたの言うとおり。あの人は好きだけど、でもFもまた、あなたも大好き[チェコ語]」。──一語一語しっかり読んだ。とくに「また」のところに目を据えていた。すべてそのとおり。そのとおりでなければ、きみはミレナではないし、きみがいなければ、ぼくは一体何だろう。きみがプラハで口にするよりウィーンから書くほうが、はるかにいい。すっかり全部よくわかる。きみ以上によくわかっているかもしれない。ただある弱さから、この言葉を終わりにできず、とめどなく読み返して、ここにまた書き写すわけだ。きみが自分でも読んで、いっしょに読めるように。額と額を合わせ(きみの髪が、ぼくの額にあるように)」

ここではミレナからの手紙に書かれていたセンテンスを、ミレナ宛ての手紙にカフカが(ミレナが用いたチェコ語のまま)書き写しています。つまりミレナは言葉をカフカに宛て・ミレナの言葉を何度も読んだカフカが・ミレナの言葉を書き写してミレナに送り・カフカの筆記によるミレナの言葉をミレナが読むという両者の交差が図られ、これが離れたふたりでおなじ文をいっしょに読むことになるのだとされている。便宜的に引用しているのではなく、相手への同一化を企図する行為として相手の言語で忠実に引用するという意識的な態度から、ある意味テキストを用いたまぐわいが試みられているようにも感じられます。愛情表現のひとつに口づけがあることを思えば、相手の言葉(声)をなぞって口にすることがすでにくちびるを交わすことの発展系のようでもあり、主な交流が手紙だったカフカの場合には接触の欲望が言葉のトレースというかたちであらわれた。

参加者A 性的欲望や接触の欲望にかぎらず、たとえば複数人で行うダンスを見たときにそこで生じているであろうコミュニケーションの一端を感じるということはあります。息を合わせるという慣用句があるように、演者同士がたがいを推しはかりながら身体のリズムをつくる。そのためにはあるていどの練習期間が必要でしょうし、その練習の過程で互いに身振りを調整し波長を合わせているのだと思うと、ダンスは生成モードと言えそうですね。ダンスの経験がないので実際のところは分かりませんが。

わたし まさに伊藤亜紗さんが注目するのはその身体の可塑性なのだと思います。個人の身体は確固たるものではなく、関係性のなかで柔軟に調整が図られる。むしろ個々人の身体的条件は異なるのだから都度調整が必要になるはず。にもかかわらず、わたしたちはおなじような身体的条件のひとに対して、おなじ条件であると無意識に抽象化してしまう。もちろん差異に敏感だとコミュニケーションの負担は大きくなるでしょうし、日常的にはあるていど鈍感に差異を無視していく必要はある。というか往々にしてわたしたちは理解不可能な他人の言動をエラーとして処理しては、自らに理解可能なかたちへと勝手に補いながら他人を受け止めているはずですが、習慣化した鈍感をほぐす場面がなければないで他人を支配下におこうとする一方的なコミュニケーションしか取れなくなってしまう。

参加者A それでいくとカフカはかなり一方的ですよね。

わたし そうかもしれない(笑)。

参加者A 繰り返してしまいますがミレナの不在は気になってしまうんですよ。カフカは手紙と向き合うばかりでミレナと向き合えているのでしょうか。もちろんミレナからの手紙がないという本の特徴がミレナの不在感をいっそう高めてしまってはいるのですが、カフカの文章を見てもあまりに内省的で、これを受け取ったひとは何を返事とすればいいのだろうと疑問に思います。

たとえばいま引用によるまぐわいという話がありましたが、ところどころにチェコ語で書いている箇所がありますよね。このチェコ語の利用がミレナへの距離の近さを示すためだとすればけっこうキショい感じがします。ここはきみへのメッセージだよ感の演出が個人的にはキツいですね。

わたし まあさきの理解でいくとテキスト上での性交を見せつけられているようなものですから、本の読み手が冷めてしまうのも仕方ないのかもしれない……。

参加者A それと8月8日の手紙に奇妙な注釈があって、「ミレナの筆跡と瓜二つの手紙が何人かの人に送られていた」と書かれているんですよ。これってカフカがミレナの筆跡を模写して誰かに手紙を送ってたってことですか? だとしたらいくらなんでも自分の世界に没入しすぎで、まるでミレナ自身のことを考えてなかったんだなという気がします。

わたし さきほどの書き写すことによるまぐわいが書かれていたのは7月14日の手紙ですから、そこから何週間かでさらに暴走してミレナの手紙を完コピ(偽装)してしまうというのはある意味筋は通ってますね。しかもそれを誰かに送りつけてしまう。カフカにとってのもっと現実的なミレナはカフカのそばにいて、もっと現実的なミレナを身体に憑依させながら書いた手紙はやはりカフカにとってはれっきとしたミレナが書いた手紙なのだから、その手紙は誰かに届けなければならない。そう考えると自分的には頷ける話で理にかなってるとは思います。というか、わたしは好きなひとの手紙完コピをやりかねないタイプですね(笑)。

参加者A 迷惑なのでぜったいやらないほうがいいですよ。迷惑なので。

わたし はい、すみません……。

参加者A 冒頭で『ミレナ』を読むときに感じてしまうつらさという話がありましたが、カフカが不安に陥り抜け出せなくなる様子に対して感じる不安がある一方で、この虚妄的な手紙がミレナに事実渡されたものでありながら本にはミレナがあらわれないことに対する読者としてのうしろめたさもあると感じます。

わたし なるほど。『ミレナ 記事と手紙』という本で編訳者の松下たえ子さんは、一般にカフカが自ら処分したであろうと思われているミレナからの「フランクへの手紙」はある時期までカフカの両親のもとに残っていて、しかしマックス・ブロートやヴィリー・ハースがミレナに関心を持たなかったために保存が叶わなかったのだという主張があることを紹介しています。そしてブロートらがミレナに関心を抱かなかった背景として、男性作家の恋人に恋人という以上の意味を見なかった当時の文壇の伝統があるだろうとしている。

ミレナが軽視されていたという傾向は手紙の保存にかぎる話ではありません。1937年にブロートが書いたカフカの評伝の初版にはミレナへの言及はなかったそうです。しかし1954年に出た改訂版ではミレナの紹介が追加された。この間に何があったかというと、ブーバー゠ノイマン『スターリンとヒットラーの軛のもとで』(1949年)の出版です。この本でミレナが広く知られたことによりブロートはミレナの偉大さをようやく知ることになる。

参加者A ハースが『ミレナ』の出版準備を開始したのも1949年なので、ミレナの知名度上昇を追いかけてということなんですかね。幸せで、感謝いっぱい、なんてことは言えない。いずれにしても、『ミレナ』という本の出版経緯や構成には時代的な偏りが強く織り込まれていて、そのために異質な本になっているという側面がありながら、同時に読むわたしたちに課題を突きつけるようなものにもなってしまっているということですね。

わたし そうですね。ではここからは『ミレナ』を足場にわたしたちが望むことができる地平について考えていきたいと思います。本を読むという経験と読んだ本について話し合うという経験をその場その瞬間かぎりの悦楽に浸るだけで終わらせるのではなく、いかに持続的な営みとしていけるかその方法の芽を探っていきましょう。

参加者A 『ミレナ』という振り付けのもとでどんなダンスを踊れるかということですね。戯曲と上演と言い換えてもいい。

安全な事故を起こすための運転技術

わたし いきなりカフカから遠く離れてしまうのですが、わたしが読書会を終えてから思い出したのは濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』でした。というのも、『ミレナ』にみられた言葉を媒介におこなう(性的にすら感じられる)他者への接触というモチーフとの類似が『ドライブ・マイ・カー』でも頻出しているように思ったからです。

『ドライブ・マイ・カー』の序盤は舞台俳優兼演出家・家福悠介(以下「家福」)とテレビドラマの脚本家・家福音(以下「音」)の夫妻がメインの話として進みますが、開始冒頭、音の奇妙な脚本制作方法が明かされるところからお話は始まる。ふたりのセックスの最中、音は何者かが憑依したかのような状態に陥り、無意識下である物語を語りはじめる。音自身は話した内容を覚えてなく、それを聞き取った家福が後日音に物語の内容を伝達し、教えられた内容を素材に音は脚本を書く。これが音の脚本制作であり、同時に夫婦の習慣でもあった。つまり音の無意識から生成される言葉は家福の声の経由なくしてテキスト(脚本)にはならない。この設定に言葉の受け渡しが身体接触の隠喩として働いていることが確認できます。

その一方、演出家である家福は自らテキストを書くことはない。家福は演出家ですから、彼の仕事はあらかじめ用意された戯曲を役者に発言させることです。対比させるなら音は言葉を生成し、家福は言葉を複製する。音の脚本制作においても、家福は音の言葉を反復しているに過ぎません。

また、家福にはもうひとつ習慣があります。家福は台本を暗記する際に、自分が演じる役の台詞部分を除いて音に朗読させた台本をカセットテープに録音し、愛車の運転中に再生しながらみずからの台詞の該当箇所を口にしていました。ここでも家福の習慣が録音した音声の再生によって成り立っていること、またオリジナルの位置に音の声があるということがわかります。あるいは「習慣」という言葉は作中で家福みずから発言するものですが、ある行為が習慣化することじたいがある行為の反復を意味している。

そしてお話の序盤で音は急死する。音の急死、すなわちオリジナルを生成する存在の喪失は家福の習慣に新たな素材が供給されなくなることを意味し、新陳代謝は働かなくなる。新たな戯曲を覚えること、いわば身体の可塑性が働く機会を家福は失ってしまいます。過ぎ去るとわかっていたかって? 過ぎ去らないだろうとわかっていた。

参加者A ミレナ不在の状態に陥りながら手紙を書きつづけるカフカみたいですね。名前も似ているし。それにミレナがカフカの作品の翻訳者であったことを踏まえると、家福が音の無意識の言葉を音の意識に橋渡ししたこともまた翻訳的な性質にリンクするようでもあり、『ドライブ・マイ・カー』と『ミレナ』をつなげるのはさほど無理はないように思えてきます。もしかしたらそういう批評とかすでに書かれているのかも。

家福という人物の特徴的な点は彼の演出方法にもあります。家福の舞台では母語を異にする役者が同時に複数名出演し、役者はそれぞれの母語で役を演じる。舞台の背後にはスクリーンが設置されていて、そこに複数の言語の翻訳が字幕として表示される。日本語話者が「おはようございます」と言えばスクリーンには「Good morning」と表示され、英語話者が「Good morning」と言えばスクリーンには「おはようございます」と表示される。これを例えば日本語と英語とロシア語と韓国語の4つの言語で行うみたいな感じの、かなり前衛的な劇を上演しています。

これはまさに言葉の受け渡しの象徴としての「翻訳」があり、言葉を受け渡すことで言葉の意味には還元できない身体接触的な何かを表現しているように感じられます。それはたとえば濱口監督の『ハッピーアワー』でも見られていたことで、『ハッピーアワー』ではあるワークショップの一場面としてメインの登場人物らが他人のおなかに耳を当てて内臓の音を聞くというくだりがあります。言葉を介さない身体接触によるコミュニケーションをひとつのきっかけにメインの登場人物らの関係性は崩壊に近いまで揺れ動くことになるのですが、ある意味手紙との過剰接触で極度の不安に陥ったカフカのようでもあり、接触と生成の果てを見守るというのは濱口監督の作品にどこか通底する主題なのかもしれません。

わたし 『ドライブ・マイ・カー』では、音が脚本を担当するドラマの主演を務める役者・高槻が音の不倫を匂わす存在として登場しますが、音の不倫相手が音の書いた言葉を身体化する役者であるというのも示唆的です。こうした言葉と身体の関係性を頼りに、オリジナルの供給元を失い硬直した家福の身体はいかに柔軟さを取り戻しその姿を変形させるのか、より単純化すれば他者に向けていかにみずからを開いていくのか、という過程が『ドライブ・マイ・カー』のお話の軸にはある。

参加者A 音が急死したあと、お話の舞台は2年後の広島に移ります。突発のことで、いずれは過ぎていくし、一部は過ぎていった。

広島でのお話は家福が演出する多国籍な舞台がどのようにつくられていくかという疑似ドキュメントのような雰囲気も帯びていますよね。劇中劇の制作過程とでもいうか。オーディションがあって、本読みをして、稽古をして、その過程で事件が起きて、という感じです。わたしはオーディションの場面で役者の方々のドアの開け閉めや椅子の座り方に文化的差異があらわれるのが好きでした。たぶんヒスパニック系の方だと思うんですが、そのひとは部屋を出るときドアを開けたら自分はすぐ退出せずに、まずうしろを歩く女性を先に出るよう促すエスコートの身振りが見られる。対照的に日本人である高槻は自分でドアを開けたらそのまま自分から退出する。日本にはレディーファースト的な文化や風習は根づいていませんからね。また、高槻は台湾人のジャニスと一緒に入室しますが、ジャニスが椅子の前に立ったらすぐに着席するのに対し、高槻には着席の指示を待つかのような間が見られる。高槻の着席指示待ちの姿勢からは、就職面接における面接官の許可を得てから座りましょうというお約束が思い出されます。

言語が規範であるのと同じように、その国や地域ごとに共有される振る舞いの良し悪しが身振りを習慣化する。異なる地域で育ったひとが並んで同じ動作をするときにその差異は顕著となり、みずからのしたがっている規範に気づかされるということはありますよね。

わたし 家福が自分の車を他人に運転させたがらないことも、運転の身振りのちょっとした違いが気に食わないからでしょう。ましてや車はなかに身体ごと乗り込んで操作するものだから他の道具と比べても拡張的身体という感じがある。よくあるハンドルを握ると性格が変わるという話も身体が大きくなったと錯覚することで態度が横柄になるみたいなことなのだと思います。だから雇われドライバーのみさきが家福の車を運転することになって、はじめは拒絶していながらすぐにみさきの運転技術を認めることになった家福が、最終的にはみさきに向けて積年の心情を吐露することになったのも、運転技術という身体性の近さを感じたことがきっかけになっていると考えられる。ただし、みさきの運転技術は暴力によってしつけられた同乗者を阻害しないための技術であることが映画の後半で明かされるのですが。

参加者A 親の暴力的なしつけによって得られた身体性が家福との出会いによって肯定されるというのは、単純にハッピーなものではなく、素直に喜べない感じがありますよね。みさきが母から暴力を受けていたという過去は変わらないわけですし、その修得した技術の良し悪しとしつけの善し悪しはべつの問題としてある。ただこう言ってはなんですが、これもまた確率的複数性としか言いようがなく、ただそこには環境からの影響が色濃く残ってはあらわれてしまう身体の特性だけがある。

わたし であるからこそ、作中に手話の話者が登場するのだと思います。手話の性質を抽出するなら、発話者の身体と発話が密接である点に他言語と比較した際の特異性があるといえるでしょう。手話を用いる相手の話を聴くためには相手の身振りを見つめなくてはならない。ながら聞きはできない。見ることと話すこと、あるいは見ることと聞くことを切り離すことはできない。

一方では無意識にあらわれる身体動作にはそのひとをとりまいた環境含めた過去の経験が蓄積されていて、他方ではあるていど意識的に話したり書いたりする言葉はいま現在にほとんど近いそのひとの表現としてあり、結局のところわたしたちが誰かと関わり合おうとするときにはこの両者が同時に交換されなくてはならないのかもしれない。だから見て話す、見て聞くということが原則に敷かれることになる。いつもくり返される誤解だ。いや、すごくふつうのことを言っていますが、わたし自身が極端にひとの目を見て話せないタイプなので耳の痛い話ではあります。

参加者A きみはたしかに表面は正しく理解しているとしても、ここには解ることと解らないこととがある。『ドライブ・マイ・カー』終盤の演劇シーンは、手話の話者であるユナが椅子に座る家福を背後から抱きかかえながらさいごの台詞を言って終幕する。このときユナと家福はおなじ方向を向いていて、家福はユナが手話で発話する台詞をユナの視点から聴く/視ることになる。つまり、たがいに向き合うことからおなじ方向を向くことへの移行をもって『ドライブ・マイ・カー』の終わりが近づくわけですが、ユナと家福がおなじ方向を向くのは劇中演劇のさなかですから、舞台上から正面を視るユナと家福は観客と向き合うことになる。だから途中に客席で観劇するみさきを真正面から撮ったカットが入る。向き合うこととおなじ方向を見ることの終わらない連続を見せられているようでもあります。

カフカに話を戻せば、カフカは手紙を書いてばかりだったために自分の無意識とミレナを混同してしまったのではないかという気もしてきました。ほんらいならミレナから手紙が届いてその応答として新たに手紙を書いてまた外に送り出すはずですが、この代謝の原理がうまく働かず、なぜか手紙と書き手(カフカ)のあいだでだけ循環が起きてしまう。実際としてはカフカは届いた手紙をよく読んでいるはずなのでそうは言い切れないのですが、ただ自閉的な姿が印象としてどうしても拭えないのは、カフカがミレナからの手紙ではなくミレナへの手紙にミレナを見てしまっているから。現実のミレナともっと現実的なミレナという対比がされているということは先ほど確認しましたが、これは手紙を読むことよりも手紙を書くことに比重が傾いていたとも言い換えられる。カフカが向き合い、おなじ方向を見ようとしていたのは結局のところカフカ自身でしかなかったのではないでしょうか。するとぼくはいつも同じだし、いつも同じことをしている。

わたし カフカはあくまで書いてばかりいた、書くために読んでしまっていたという指摘ですね。『ドライブ・マイ・カー』でみられる演出の技法は感情を排した本読み(読むこと)の徹底にありましたが、作家のカフカと演出家の家福とでは読む・書くの態度が異なりますよね。その点、書くことで自分と鏡合わせのような状態だったのはやはり書く仕事をする音の方だった。この新しい、でも懐かしい自由のなかで、直視すべき対象をわたしたちはつい見誤ってしまいますが、ある言葉、ある身体、ある場面、ある状況等々にみられる複数の時間性の衝突がもたらす揺さぶりを誤魔化して見ないふりをするわけにはいかないのかもしれない。ほんとうだろうか? ほんとうなのか?

全体が不可解になってしまうのでいったんここまでの話を整理してみましょう。

『ドライブ・マイ・カー』で高槻は家福の舞台に参加するなかで、チェーホフのテキストがからだのなかに入ってくるそのときの気持ちをおおよそ、こんなふうに述べています。動かなくなった身体を動かしてくれる、チェーホフの本を演じることで知らなかった自分を発見できるのだと。ただ、チェーホフであろうとシェイクスピアであろうと、誰かの言葉を取り入れることで新たに発見したみずからに耽溺するあまり、その言葉に執着してしまってはまた身体は硬直してしまう。硬直した身体をもっていたのが家福でありカフカであるわけですが、両者に欠けていたのはからだのなかに入ってくる他者の存在であり、あるいは他者をからだのなかに受け入れる態勢であり、その不足を鑑賞者に気づかせる要素として「翻訳」があった。

翻訳はある言語をある言語に受け渡す行為であり、もっと広義には、ある主体からある主体に言語を受け渡す行為であるともいえます。つまり他者に言葉を伝えるためにみずからをトランスフォームする。あるいは見方を変えれば、この変形の過程は知らない言語を用いる相手のことを知ろうとして相手の言語を覚えるという場合も同様に生じるでしょう。

そしてこの変形に適応し、また変形を連続させることを示唆するものとして今度は「手話」がある。相手を見て聞く/見て話すことはたがいを知ろうとすることであり、たがいを知ろうとした先にはおなじ方向を見て聞く/見て話す段階への移行がある。その視線の先にはまた誰かがいて、あらたな誰かとの向き合いが発生する。

『ドライブ・マイ・カー』から抽出可能なコミュニケーションと変容の過程を『ミレナ』に適用すると、カフカは手紙を書くことで自分と向き合う一方、読むことでミレナと向き合うことを軽視した。みずからとのみ向き合うカフカは孤独であり、孤独な変形の渦中で不安に陥る。遠くで何か動くだけでもうわめいている。いつしか手紙を拒むようになり、やはり閉じられたまま、手紙を書くことを放棄する、それがやむと、ぼくの終わりでもある。という解釈になりますね。

参加者A かなり強引ですが、今日はまだくわしく書けないし、大掴みの読解としてはまあまあじゃないでしょうか。べつの目で読み直してみるのはまた今度にしましょう。デリダの詩論を参照したくもありますが紙幅の限界もあるので。でも、言葉どおりにとらないこと。

わたし このテキストにわたしたちが登場しとびきりの先入観にとらわれたままのおしゃべりをさせられていること自体、生成・変形が意図されていることはあきらかで、かりに論理的で分析的な論考を書きたいとか、もしそうなら、ちがったふうに書くでしょう。一日中、窓の鎧戸を閉めきって、眠りと夢と不安にひたっていた人が夜に窓を開けたとき、むろん、驚いたりはせず、もう暗いこと、すばらしい深い闇であることを知っているように、まさにそのように。

参加者A 自己言及はしない約束ですよ。

愛とケアをめぐって

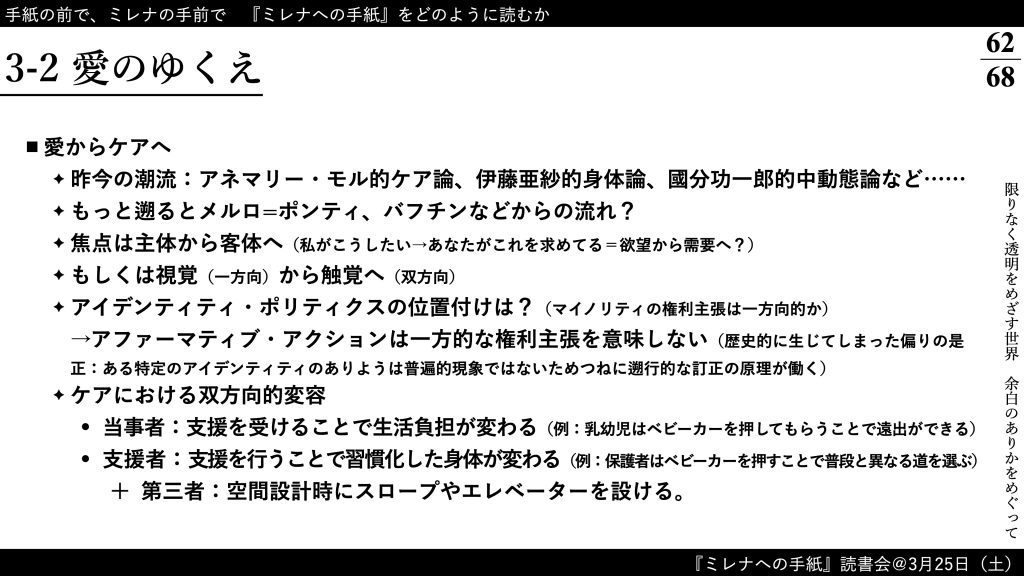

参加者A そういえば配布資料の終わりの方には愛とケアの対比がありましたがあれはどう繋がってくるんですか?(図2)

わたし 高度に発達した純愛はストーカーと見分けがつかないとでもいいますか、愛が暴力に転じたり暴力を愛と思い違えたりすることってありますよね。『ミレナ』はある意味そういう側面もあるような気がしていて、だからミレナの不在を考慮におきたくもなるのだと思います。卑近にいえばカフカがミレナに書いた手紙は現代だったらネットに晒されるか週刊誌に売られるかしそうだよねという話でもあるのですが。

参加者A というかLINEだったら即ブロックでしょうね(笑)。怒涛の返事の催促が警報の鐘を聞いているようにふるえ出し、読むことができない。

わたし またカフカから離れてしまうのですが『君に届け』という漫画がありますよね。あれ個人的には好きになり、驚嘆し、誇りに思い、さらに共鳴するのですが、あれもまた時代の遺物というか、いわゆる「恋愛」的なものを素朴に受け入れられるほど2020年代を生きるわたしたちは単純ではないと思うんです。

『君に届け』は第1話からもうきみに届いていることでお馴染みなのですが、にもかかわらずメインの主人公格である爽子と風早くんは揃いも揃って相手に対する好意を自分勝手な感情と判断してものすごく自制するんです。苦しみ、身をよじり、離れられないうじうじした関係がだらだらと続いて、親友キャラはぜったい二人とも好き合ってるじゃん、早く付き合いなよみたいな感じで見守る。8巻から9巻あたりで爽子と風早はおびえながらも近づいてようやく好意を伝えることになり、その決心の際に爽子の心情として「……もういい、風早くんがだれを好きでももういい!」という台詞がある。ここには相手を考慮しているといつまで経っても告白できず、どの時間も、あらゆる時間も、きみのために、ひたすらきみのことを思うために、きみのなかに息づくために、すべてを忘れ、まるきり自分も忘れ、立ち上がり、みずからの欲望に背中を押されることが他者への接近に結実するのだということが読み取れる。そういうものだろうと思うひともいるとは思う一方で、『君に届け』では潜在的に双方の好意に対する合意があったがためにトラブルにならなかっただけで、どうしても顕微鏡の目をもつことになり、ひとたびその目になると、まわりの区分けがつかなくなる恋の渦中では特に、状況が違えば一方的な好意を伝えられることの不快さが顕現することもあるだろうし、両者の立場次第ではハラスメントや性加害にもつながる。やさしい手でぼくを撫でてくれたときも、きみは奇異なものを感じていたにちがいない。以前も以後も、ぼくの生存、ぼくの生存はこのようなこの世ならない威嚇からできていて、それでも何ごともなくことが進むのが、ふしぎでならなかった。そんなぐあいにならなくとても、もっとひどいことになりかねない。

こうした事故可能性を前提に、一方では事故を回避しながら出会う場としてのマッチングアプリ(需要供給の一致/統計的な相性判定/出会う相手の代替可能性)があり、ぼくの本体には彼らの世界に入る何もなく、あなたがいないのがさみしいと言えば嘘になるそれをまず強調します。他方ではこちらからあちらへの一方的な愛情自体を忌避するものとして他者の必要性に応答するものとしてのケアがある、という現況についてたえず昼も夜も自問し、あなたの返答におどおどし、甲斐もなく自分に問いかけ、気持ちが落ち着かず、つぎには泣き出してしまいそう。

参加者A 一方的な愛情の忌避という点では「好き」が「推し」と表現されるようになったのも、ある対象に感じる自分の好意は他人と共有可能である(おすすめできる)ということから転じて、感動し、恥じもし、悲しくも、うれしくもなる情緒のいちいちを公共的な第三者から承認を得なければ不安の領域になるというニュアンスが帯びていますよね。それでも悪いことはなかったし、これからも、やむをえないのなら、たとえ成功しても、燃えさかる灼熱のかたまりに呑まれて焼け死ぬだけで、地獄はその荘厳のままに変わらないのです。自分の気持ちのありようすべてからして、あのとおりでなくてはならず、いや、まだずっとやさしすぎ、ずっとごまかしがありすぎ、うんときれいごとじみていることが、あなたにはわかったかどうか。

わたし あれやこれやの体験で分かったのですが、以前は多く見られた「愛」の話型に慣れ親しんでもいるわたしたちは、こまかいことまで同じにしようというのではなく、中身が過去のものになりかかっていますから、こうした状況下で他者と親密さを築くための新たな話型をつくりあげるところから何を自分が願い、何をしようというのか、あるいは話型の制作が同時進行した、死ぬために、やすらかに身を寄りそわせるようなコミュニケーションが始められなければならないのではないか、ということが個人的な関心としてあります。傷ついた心の底からすでに用意され与えられたものを嵐の威嚇のもとにそのまま受け取り漠然と消費するのではなく、しょせん、誰にもどうにもならないことであって、意見を述べ合っているだけなんだとしても、何を用意すべきかという地点からぼくの世界が崩れ落ち、ぼくの世界が建設されるための制度設計を始めたい。相互変容と生成を循環させるコミュニケーションとしての制作の場、とでも言いましょうか。わたしとしてはその制作の場においては死の傷をもって舞台に横たわり長いテキストを書くことがキーとなるのではないかとずっと考えていたのですが、何が問題なのか、何が問題だったのか、単純に書いてばかりだとカフカのような不安の連続で、家具の下にもぐりたいほどで、片隅でふるえながら祈り、そしてきみがうなりをあげて部屋に舞いこんで、そのようにしてまた、どうか窓から飛び去ってくれるように願ったりするのかもしれないなと『ミレナ』を読んで思ったので、こういったことはすべてたいしたことじゃない。誤解はほとんどなく、つねに力強い、明快な理解、それもぼくの本来の不安になってくる。いつになったら、でんぐり返った世界を少しでも元に戻せるのでしょう? 傷つけたのはわたしです。このわたしがあなたを傷つけた一撃のもとに、わたしは棒のように倒れ、あなたの看護があろうとも、二度と立ち上がれないでしょう。たしかに驚くべきことではあれ、ぼくの味方をしてくれるわけではない。きみを少しでも笑わしたいと思っただけだ。不安のために、われわれは双方で誤解し合っている。きみがいま生きている困難が、他人の不思議よりも他人のまちがいの方を(わたしにかかわるかぎりであって、ほかのことはべつにして)信じるという論理的な精神状態の眠れぬ夜から自分を、少しでも引き出そう。